トピックス

コラム 2022 / 09 / 14

ウクライナ戦争からカーボンニュートラルを考える

2022年9月14日

一般社団法人カーボンニュートラル推進協議会

代表理事 増山 壽一

はじめに

2022年2月24日に勃発したロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、第二次世界大戦以降少なくとも大規模な戦禍に無関係でいられた欧州諸国にとっては、まさに青天の霹靂ともいうべき事変でした。

この侵攻以前は、欧州そして米国(トランプ政権時代はむしろ退行していました)が中心となり「カーボンニュートラルの実現」を声高に主導し、「2050年までに、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて、2℃より十分低く保つとともに、1.5℃までに抑えること」が、すべての国の努力目標となりました。

しかし、”戦争”と”カーボンニュートラル”とは、真逆の方向性です。

大量の破壊兵器は、多くの熱量を化石燃料に依存し、しかもひとたび破壊した後の復興にも大きなエネルギーを必要とします。また大型の爆撃機は、省エネや騒音などお構いなしに、大量の化石燃料を消費し、空を飛びかう、これが戦争です。

(参考)

今、欧州の一部では、2050年までのカーボンニュートラル実現を一部棚上げする動きなどが浮上しています。また、ロシアからのパイプラインによる天然ガス供給の途絶に備えた原子力発電への見直し、石炭火力の時限的再稼働の動きまであるのです。

米国でも石油価格が国民の生活を直撃する中、同様な動きが生じています。

このような動きを、いつもの欧米による高邁な理想主義と現実的妥協であると言ってシニカルに批評し、だから日本は真面目にカーボンニュートラルに付き合う必要がないというのは、全くの早計です。

今回の戦争(ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をあえて戦争と呼びます)を契機に、実はカーボンニュートラルの実現は、欧米の絵空事の実現に付き合う受動的課題のようなものではなく、日本が自らの利害のために真剣に取り組まないとならない緊急の課題であることがより鮮明になったのです。

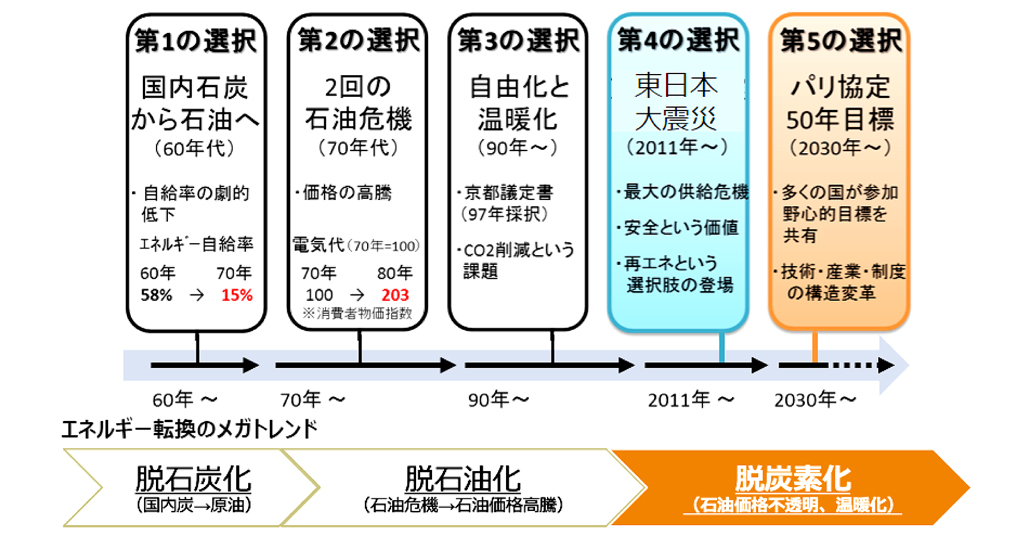

具体的には、日本はこの戦争を契機に、改めてエネルギー資源の大部分を海外に依存している脆弱性を痛感しました。

石油天然ガス価格のみならず、石炭価格までもが急騰し、ロシア産の供給が途絶した西側諸国は、世界中から化石燃料の調達に奔走しています。それによる世界規模での化石燃料価格の高騰、そして日本は併せて急速な円安状況下で、他国に買い負けしているのです。

日本にとってエネルギー自給率を引き上げる意義が、今改めて高まっています。

この流れで、原子力発電の再稼働を期待する声も強いのですが、一方、真に持続可能な再生可能エネルギーの早期大量開発・導入は、まさに日本の国益と直結したものとなっています。

欧米からのお仕着せのカーボンニュートラルではなく、日本が主体的になって取り組むカーボンニュートラル社会が期待されているのです。

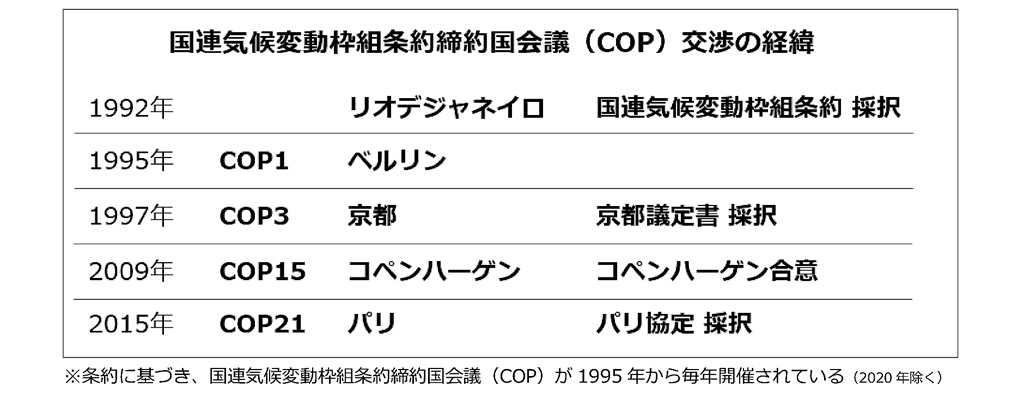

■国連気候変動枠組条約・京都議定書の発効

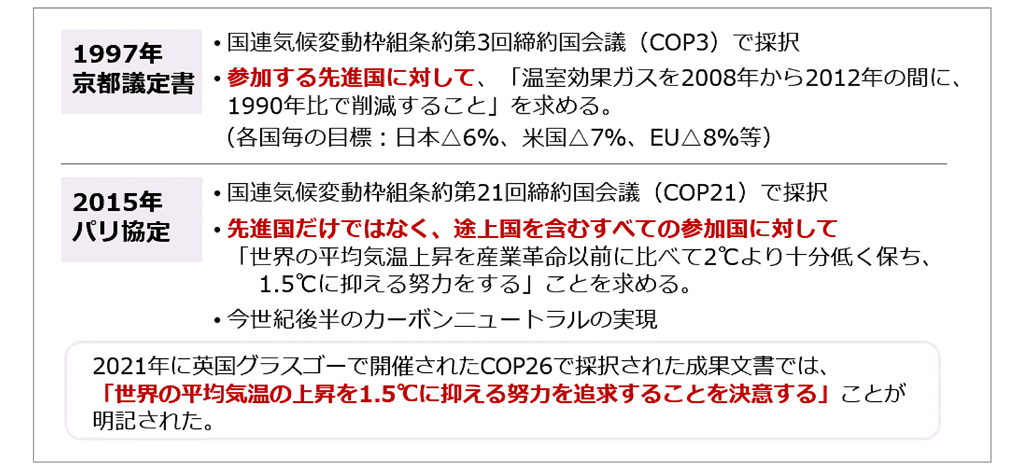

国際社会がカーボンニュートラル、気候変動問題を真剣に議論し始めたのは1992年ブラジルのリオデジャネイロでの国連気候変動枠組条約締結以降でした。

1992年といえば、日本はバブル経済の熱がまだ冷めやらぬ頃ですが、世界的にはベルリンの壁が1989年に崩壊し、人類が冷戦の恐怖から解き放たされて、平和の配当に期待していた時期です。

そんな中、国連は安全保障を中心とする国際機関から、その役割を大きく変えることになり、その主たるテーマに「気候変動問題」を置きました。

まさに戦争と平和の間隙に「気候変動問題」という焦点を定めたのです。

地球の温度上昇に歯止めをかけないかぎり、生態系すべてに大きな影響を与え、人類の存続にも影響するという分析が重層的になされ、いかにして抑え込むかが議論されました。

その温度上昇の一因が、「温室効果ガス」の大量排出です。

原因となる温室効果ガスには様々なものがあります。例えば、フロンは二酸化炭素の数百倍~数万倍の地球温暖化係数があると言われており、フロンガスの抑制、製造禁止などが速やかに国際条約となっていきました。

しかし、二酸化炭素は、人間の営みから必然的に生まれてくるもので、フロンのように製造排出禁止を即座になしえるものではありません。また、経済活動の拡大により増加する一方の二酸化炭素の削減をいかに国際的に実現するかについては、まず、1995年にドイツ・ベルリンで第1回目の国連気候変動枠組条約締約国会議(COP:Conference of the Parties)が開催され、1997年の第3回締約国会議(COP3)では、日本・京都にて我が国が議長を務め、「京都議定書」として地球温暖化(気候変動)に対する各国の取り組み「枠組み」が生まれました。

しかし、初めての「枠組み」として大いなる意義がありましたが、同時に数々の欠点もありました。

1)強制力を伴う法的な規制が先進国だけであったこと。

義務の導入がなかった途上国(例えば中国やインドなど)が、その後大幅に排出量を増やしてしまい、温暖化が更に深刻化した。

2)規制の基準年が1990年と定められたが (HFC、PFC、SF6 は、1995年とすることも可)、1990年はベルリンの壁崩壊直後で、欧州がもっともエネルギー削減余力が大きい年で、欧州優遇であったこと。

3)米国は署名したが、最終的に議会の承認が得られずに離脱。

先進国で実質的に義務を負ったのは日本とEUだけとなり、不公平感が高まった。

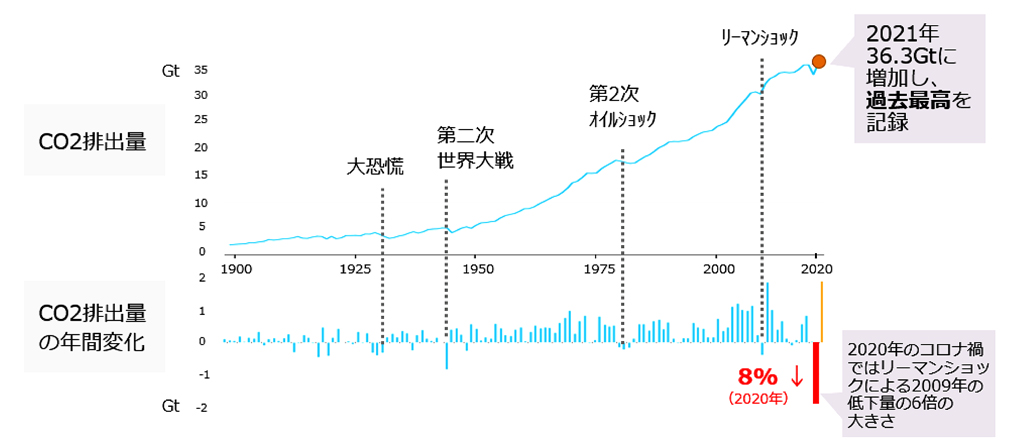

■京都議定書とパリ協定

(参考)世界の二酸化炭素(CO2)排出量の変化

(出典)

(出典)

(上)IEA CO2 emissions from energy combustion and industrial processes, 1900-2021

(下)IEA Annual change in CO2 emissions from energy combustion and industrial processes, 1900-2021,Last updated 8 Mar 2022Download chartを基に一部加工

・2020年のCO2排出量は前年比約2.6Gt減▲8%程度。

・パリ協定が掲げる1.5度目標を達成するためには、2030年までに世界の排出量の▲45%削減が必要とされている。これは年率▲7.6%の削減を今後10年間続ける必要がある。

京都議定書の採択(1997年)以降、国際情勢は大きく変化しました。

異常気象の激化、人口増加、そして中国やインドなど途上国が急速な経済成長を遂げ、それに伴いCO2排出量も急速に増加しています。その中国やインドが途上国の扱いのため削減義務を負わないといった点でも限界や不公平感が高まり、先進国だけではなく、途上国も含む世界全体で温暖化対策を進める新たな枠組みの構築が必要とされました。

その新たな枠組みが、2015年フランス・パリで開かれCOP21で採択された「パリ協定」です。

「パリ協定」では、前述の京都議定書の反省も踏まえて、

1)参加国すべてが削減目標を立てること。

2)目標年度は参加国が自由に策定するが、共通目標としてはできるだけ早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトして、21世紀後半には温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバランスを達成させること。

3)参加国は、自主的な削減目標を立てられる一方、他の参加国から評価を受けながら(プレッジ・アンド・レビュー方式)温室効果ガスを削減していく。

各国の目標は、5年ごとに更新し前回目標を深堀した内容を提出することが求められ、国際的に実施状況を確認し、各国が取り組みを強化できるように情報交換を行う仕組みづくりをし、透明性を確保する。

4)法的拘束力を持つが、罰則はない。

しかし、国際的な信用や評価という目に見えない罰則で行動を縛ろうというのである。

■「2050年カーボンニュートラル」宣言

日本が2015年に国連に提出した削減目標では、「2030年度に2013年度比で温室効果ガスを26%削減する」と掲げたのですが、2020年10月の菅総理の所信表明演説において、更なる野心的な目標として、「2030年度に2013年度比46%削減することを目指す」と表明し、そして「2050年にカーボンニュートラルを達成する」ことを宣言したのです。

2030年まであとわずかです。

日本が採用した2013年の基準年は、東日本大震災直後で原子力発電所が全基稼働停止し、化石由来の火力発電所だけでの発電に大いに依拠していた年です。その意味で日本にとって甘い基準年とは言え、その後の原子力の状況や、昨今のウクライナでの戦争などを踏まえると達成に向けて更にアクセルを踏み込まないといけない状況です。

より真剣に取り組むべきは通過年としての2030年よりは、2050年です。

中国を除いて主要先進国が日本と同様に2050年にカーボンニュートラル達成を公約としている中、依然としてエネルギー資源の太宗を輸入に頼る日本は、その道筋を真剣に考え、実行する段階に来ています。

(参考)各国の削減目標と気候変動政策

■コロナパンデミックとカーボンニュートラル

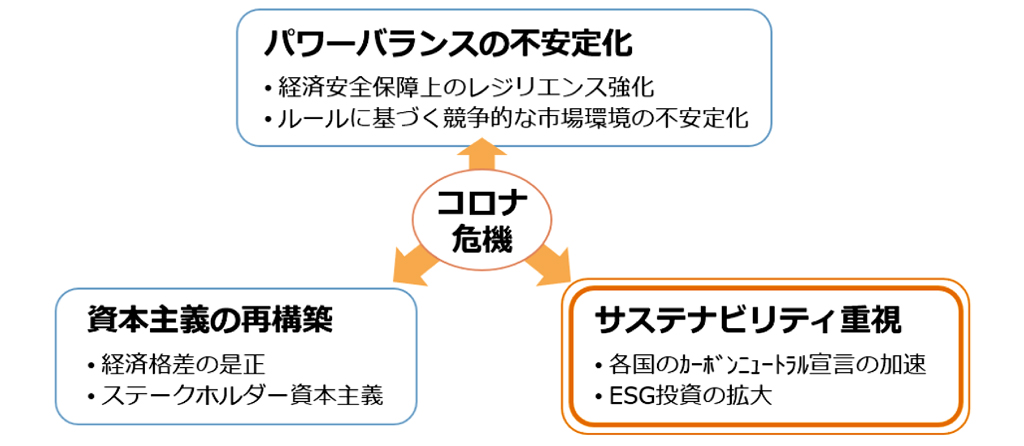

これまでグローバル化こそが世界の潮流であり、経済成長の唯一のパスであると信じられていた中、今回のウクライナでの戦争はこの流れに、国際社会の分断という急ブレーキをかけました。

ただこの分断という流れは実は遡ること2年前、2020年冬の中国に端を発した新型コロナウイルスが全世界を覆い尽くし、国際社会の分断を顕在化させたのです。

まずコロナによるグローバルなサプライチェーンが分断され、効率性を重視した在庫を持たないグローバル経営は大きな試練を迎えました。

各国が危機を目の前にし、経済合理性ではなく、抵抗力や回復力などのレジリエンスを強化しようとした為、これまでの国際ルールに基づいた競争的な市場環境が不安定化したのです。

マスクやワクチンをめぐる混乱や半導体の生産の囲い込みなどはその一例です。その結果、世界のパワーバランスが急速に不安定となりました。

また、これまで万能と思われていた資本主義が再評価の分岐点にいます。コロナによる経済格差にどう対処できるのか。資本主義で重要だと思われていたステークホルダーは、株主や従業員そして地域社会だけではなく、今回のようなパンデミックにはこれまで企業経営から遠い存在であった国際的な医療や防疫組織、ルールなども重要なステークホルダーになることを気づかされました。

そして、企業などの経済主体は短期的な視野ではなく、よりサステナブルな視点からの経営に軸足を移していくことになり、その一環としてカーボンニュートラルやESG投資といった取り組みは、より中身と真剣度合いが詰まったものになるでしょう。

今までのグローバル資本主義時代のカーボンニュートラルは、誤解を恐れずに言うと、どこか本流から離れたあだ花のような存在であったかも知れないのですが、コロナ危機や、ウクライナでの戦争などを経て、本道のど真ん中に咲く花となったのです。

■2050年カーボンニュートラル実現までの道筋

言うは易く行うは難し。まさにこの言葉が身に沁みます。

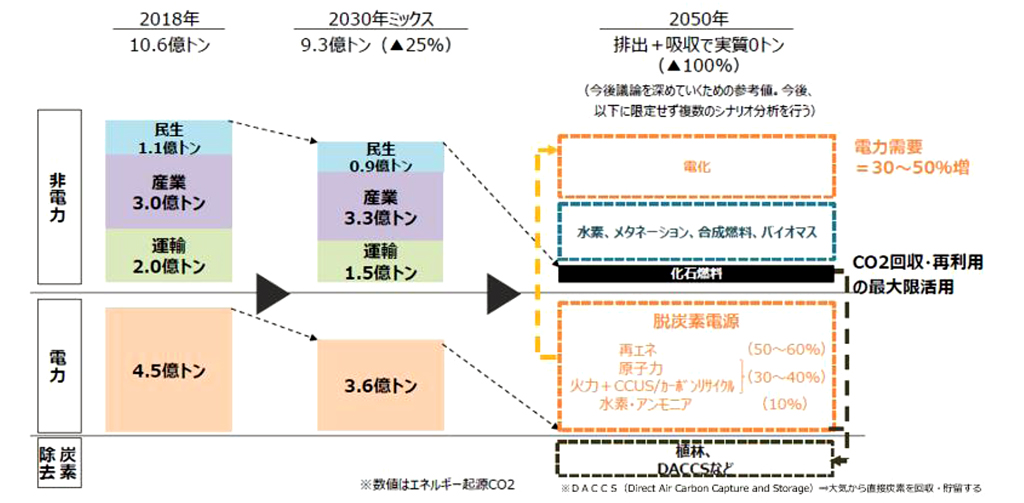

2018年時に10.6億トンのCO2排出があった我が国が「2050年カーボンニュートラル」を達成するには、運輸や産業部門にて、現在、生炊きで使っている化石燃料を再生可能エネルギー及び原子力由来の電気に置き換え、生炊き燃料としては水素やメタネーション、合成燃料やバイオガスなどに完全に置き換える覚悟、技術的裏付け、社会インフラの急速な整備が不可欠となります。

例えば、既存の都市ガスネットワークに水素の混入を徐々に認めていく際には、安全性の評価などを行う必要があります。また、輸送分野を電化していく際に、既存のガソリンステーションネットワークをどのように活用していくのか、国民的な理解も必要です。

(参考)2050年カーボンニュートラルの実現(イメージ)

(出典)今後の水素政策の課題と対応の方向性中間整理(案)2021年3月22日

(出典)今後の水素政策の課題と対応の方向性中間整理(案)2021年3月22日

経済産業省資源エネルギー庁新エネルギーシステム課/水素・燃料電池戦略室

再エネ拡大で、日本に残された大きな潜在力は「洋上風力発電」です。

漸く秋田や千葉沖などで大型プロジェクトがスタートしましたが、その動きを一層強める必要があります。その際、広域送電網の整備も併せて行う必要がありますが、この遅れをプロジェクトの遅延と言い訳にはできません。

余剰分の再生可能エネルギーを使い、水から水素を生成して、その水素を極低温で液化し、体積を最小にして貯蔵します。水素をあたかも劣化しないスーパー大型蓄電池として社会インフラに組み込むことも急がないといけません。そのためには、予算、税制、金融、標準化などあらゆるツールを総動員する必要があります。

ただ日本の場合は安易に総動員というと焦点がぼやけて、他力本願になってしまいます。

曼荼羅図のように全部を平面的に考えるのではなく、地域ごとに時系列で考えるマスタープランを描き、主体的にしかも柔軟でかつ経済合理性に基づいた判断ができるそんな人材がますます求められるのです。

これまで、カーボンニュートラル達成の絵図を書く際には、電力の構成、石油天然ガスの代替の可能性時期などから書き始めることが主流でした。いわば供給サイドからのアプローチなのです。

しかし、2050年までに日本全体でカーボンニュートラルを実現するためには、需要サイドからのアプローチを強化していくことが大事です。

エネルギーを使う産業にとって、国際競争力を維持しながらいかにカーボンニュートラルに対応できるように変化していくか、むしろこの対応力を国際競争力回復のチャンスとなるように方向付けすることが大変重要です。

電力とガスとを分断するのは供給サイドの見方であり、需要サイドからは両者は代替可能な存在すなわち、シームレスであることを鑑みると、「熱電供給」の視点から見直すことも重要です。

将来、既存の都市ガス網が水素ネットワークになり、燃料電池から同時に算出する電気と熱を活用する社会インフの再構築につながると考えます。

そしてもう一つの視点は、中小企業群の存在です。

カーボンニュートラルがこれまで通りの政府主導、親会社の元請け主導で行われると、地域経済を支える中小企業群が欠落してしまう危険性があります。

かつて、エネルギーが必ずしも潤沢でなかった時代に協同組合を組成し、工業団地施設を共同使用した経験をいかして、カーボンニュートラル共同事業を認定し、中小企業全体を面とした財政的、制度的な支援をすることも必要です。

(参考)グリーン成長戦略 2050年に向けて成長が期待される14の重点分野

(出典)COP26の成果と今後の動向 2021年12月 経済産業省

(出典)COP26の成果と今後の動向 2021年12月 経済産業省

最後に

これまで「戦争と平和とカーボンニュートラル」というテーマで話を続けてきました。

人間は、生きているだけで一日約1kgの二酸化炭素を口から吐き出す存在です。

人口増加していく中で、人間が原始時代のように生活水準を落とすこともなく、カーボンニュートラルを実現するには、技術革新、エネルギー源の多様化だけではなく、生活様式の見直し、社会インフラの改編も必要となります。

「人間の知性と理性をもってこれを成し遂げよう」というのが、パリ協定の趣旨だと理解します。

そして、もう一つの人間の業でもある戦争行為がこれを台無しにしないことを祈りつつ。

以上